Le concubinage se définit comme « l’union libre » entre deux personnes. Que se passe-t-il lorsque des concubins se séparent ?

La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques à cette situation de partage entre concubins en cas de séparation. Ce sont les tribunaux qui ont élaboré certaines règles à l’occasion de litiges.

Argent, logement, comment faire les comptes ? Partage amiable ou judiciaire ? Combien coûte le partage ?

Concubins et indivision

Lors de leur union, les concubins se sont constitués un patrimoine. Il peut être composé de biens mobiliers et immobiliers achetés en commun soit à concurrence de moitié chacun, soit dans des proportions différentes. Ces biens sont donc en indivision entre les concubins.

Dans la plupart des cas, c’est lors d’une séparation que les concubins veulent mettre fin à cette indivision. Ils souhaitent, lorsque leur situation financière le permet, que l’un d’entre eux soit totalement propriétaire du bien.

Ce transfert de la propriété exclusive à l’un des concubins s’opère par un partage. Ce partage devra être reçu par un notaire s’il porte sur un bien immobilier.

Comment se déroule le partage des biens entre concubins ?

Dans le cadre d’un partage entre concubins à l’amiable, on peut se demander si les concubins ont une totale liberté pour opérer un transfert de propriété entre eux. Certains concubins souhaitent généreusement « laisser » leur part à l’autre, pour compenser la séparation ou ses conséquences financières.

Dans ce cas, il est indispensable que leurs conventions amiables ne puissent s’analyser en une donation. Cela engendrerait des conséquences fiscales et civiles importantes. L’administration serait alors en droit d’appliquer une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit entre personnes étrangères (60%). De même en cas de décès, les descendants du concubin généreux, pourraient faire qualifier cet avantage en donation. Ils pourraient en obtenir « sa réduction » afin de couvrir leur part réservataire dans l’héritage de leur auteur. Ceci entrainerait des conséquences financières fâcheuses pour le concubin bénéficiaire de l’avantage.

En conséquence, lors du partage entre concubins, il est dressé un bilan patrimonial. Ce bilan recense aussi bien l’actif constitué durant l’union que le passif dont les concubins sont encore redevables (emprunts bancaires, frais de l’acte de partage…).

Les questions d’argent au moment du partage entre concubins

De même, la vie commune a nécessairement entraîné des mouvements financiers entre les concubins. Ces flux financiers ont été réalisés pour payer les dépenses relatives à la vie commune. Il n’existe pas nécessairement d’écrit qui prouve la cause de la contribution financière ou du transfert d’argent, entre les deux partenaires.

Au moment de la rupture, le concubin qui a été « généreux », peut souhaiter récupérer ce qu’il a versé. Le peut-il ? Non, en raison du caractère en principe définitif des transferts de fonds entre concubins.

A la différence du mariage, la contribution des concubins aux charges de la vie commune n’est pas fixée par la loi. En conséquence, chacun doit en principe supporter définitivement les dépenses de la vie courante. Il ne peut se faire rembourser les sommes qu’il estime avoir versées en trop.

De plus, celui qui prétend avoir avancé de l’argent à l’autre, doit prouver la réalité de cette avance et l’absence d’intention de donner. Il doit donc apporter la preuve qu’il s’agissait, par exemple, d’un prêt.

Cependant, celui qui a supporté seul une dépense relative à des biens indivis, peut revendiquer une créance contre l’indivision. Il pourra la récupérer lors du partage. Par exemple l’un des concubins a payé seul des mensualités de prêt qui devaient être supportées par les deux propriétaires indivis, ou des taxes et charges relatives à un immeuble commun (taxe foncière, charges de copropriété…). Il pourra être remboursé par l’indivision au titre d’une créance à l’encontre de celle-ci.

De même, si l’un des concubins a financé seul des travaux notamment d’amélioration, il peut être indemnisé sous réserve d’en apporter la preuve.

Un compte d’indivision destiné à compenser ces sommes est inséré dans l’acte de partage afin de rétablir l’égalité entre les deux concubins.

Rappel : Il est indispensable, lors de l’acquisition en commun d’un bien, de préciser aux termes de l’acte, les proportions d’acquisition. Elles doivent refléter les contributions financières effectives de chaque concubin. Le conseil du notaire est alors indispensable afin de sécuriser et de prévoir les éventuelles contestations futures.

Si les deux concubins s’accordent sur les modalités patrimoniales de leur séparation, ils régulariseront un partage amiable. A défaut d’accord sur le principe du partage ou sur ses modalités, l’un des concubins pourra toujours prendre l’initiative d’un partage judiciaire (compétence du juge aux affaires familiales) pour mettre fin à l’indivision.

Que se passe-t-il pour le logement lors de la séparation ?

Le concubin qui souhaite racheter la totalité du bien, devra verser une soulte (somme d’argent) qui indemnisera l’autre concubin (vendeur) de la valeur de sa quote-part de propriété.

Exemple : Un couple est propriétaire pour moitié chacun d’un appartement d’une valeur de 200.000 €. Celui qui souhaite conserver la totalité de la propriété devra verser une somme de 100.000 € à son ex-partenaire.

Rappel : Lors de l’achat du bien par les concubins, ces derniers ont certainement contracté un emprunt auprès d’une banque. Si lors du partage du bien, la totalité de l’emprunt n’a pas été remboursé, il sera nécessaire d’obtenir l’accord de l’établissement bancaire afin que le prêt soit transféré au seul nom de celui qui deviendra le seul propriétaire et que l’autre partenaire soit ainsi désolidarisé dans le remboursement de cet emprunt, en cas de non remboursement ultérieur.

Une autre solution serait que le futur propriétaire contracte un nouvel emprunt. Cet emprunt lui permettra peut-être, à des conditions plus avantageuses, de racheter à son seul nom l’emprunt contracté à deux et de payer la soulte (c’est à dire le prix) due à son ex partenaire.

Exemple : Le couple propriétaire de l’appartement d’une valeur de 200.000 € à concurrence de moitié chacun, est redevable d’un solde de prêt pour un montant de 80.000 €

Le partage entre concubins va s’opérer de la manière suivante :

Patrimoine actif des concubins : 200.000 €

Dettes des concubins : 80.000 € (solde du prêt)

Actif net : 120.000 €

Chaque concubin a droit à la moitié de cet actif net donc 60.000 €.

Madame souhaite conserver l’appartement. Ce bien va lui être attribué en totalité à charge pour elle de continuer à rembourser le solde du prêt auprès de la banque et de verser à son ex-partenaire la soulte de 60.000 € qui lui revient.

Quel est le coût du partage entre concubins ?

L’acte de partage entre concubins supporte un droit d’enregistrement, qui est fixé actuellement à 2,50%.

Ce droit d’enregistrement s’applique à la valeur nette des biens partagés, c’est-à-dire sur la valeur du patrimoine à partager déduction faite des emprunts ou autres passifs existants et notamment la soulte que l’attributaire du bien devra verser à son partenaire.

Le montant de la soulte et du passif pris en charge par l’un des concubins supporteront un droit d’enregistrement (5,09% pour l’Isère, ou taux applicable à votre département).

Les émoluments du notaire et le coût des formalités administratives seront déterminés en fonction de la valeur des biens à partager selon le tarif national fixé par l’état.

Le coût total de cet acte peut être partagé entre les deux concubins, sauf accord différent des parties.

Concernant la plus-value immobilière qui peut être générée lors du partage, l’administration fiscale a admis que le partage entre les membres originaires de l’indivision et notamment les concubins, n’était pas assimilé à une opération onéreuse. Et donc non soumise à l’impôt de plus-value, si les biens objet du partage ont été acquis par eux durant leur concubinage

Cependant, la plus-value sera imposable lors de la revente du bien par le nouvel attributaire, en calculant celle-ci, non pas selon la valeur du bien et la date du partage mais en partant depuis l’acquisition par les concubins.

Le partage est une relation de fait. Elle n’est donc pas organisée par la loi et ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent. Aussi il en résulte qu’en cas de désaccord, le partage des biens peut rapidement s’avérer délicat à gérer (sinon impossible !). Il est donc indispensable d’anticiper cela, notamment grâce à une rédaction judicieuse de l’acte notarié d’achat.

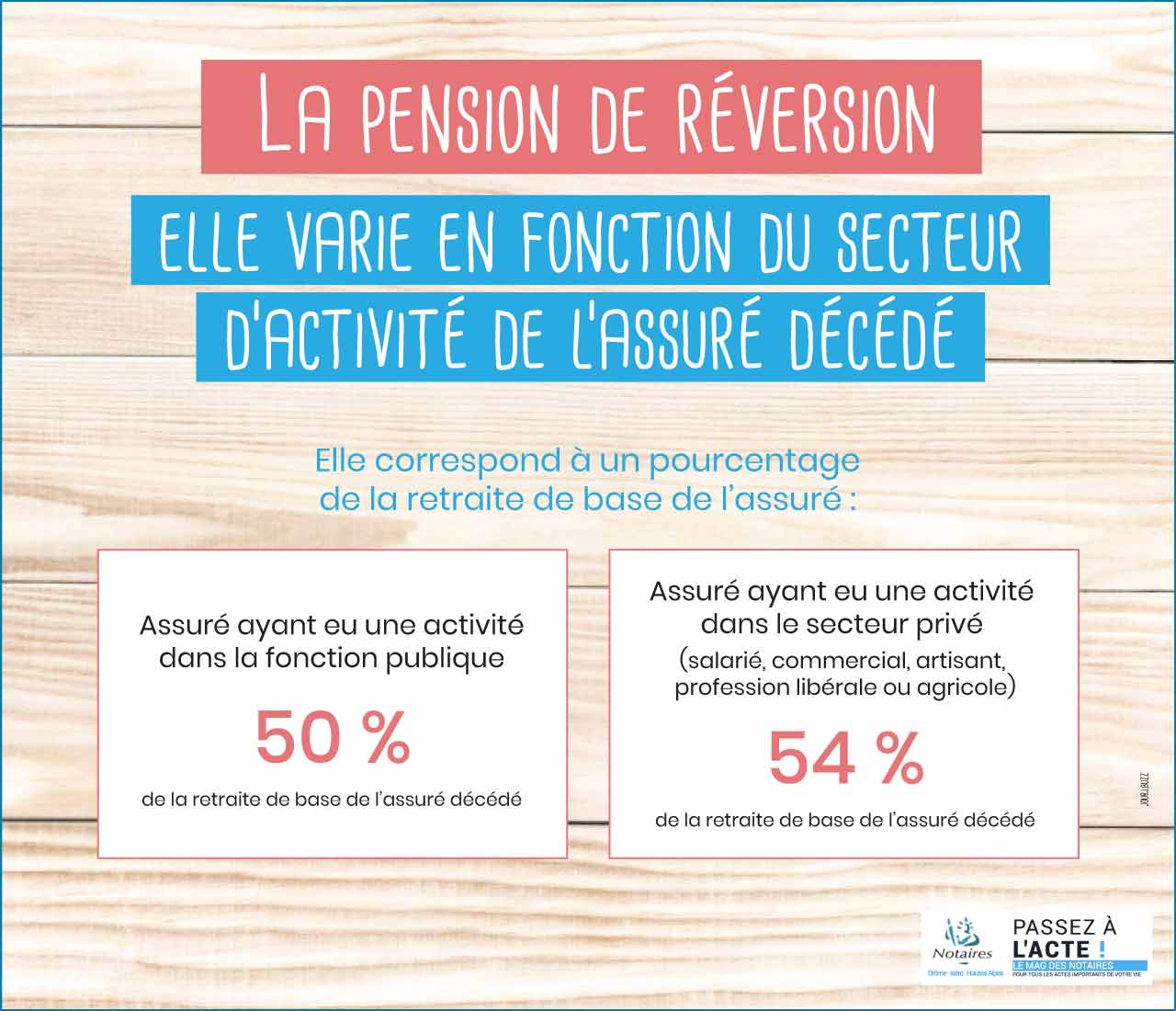

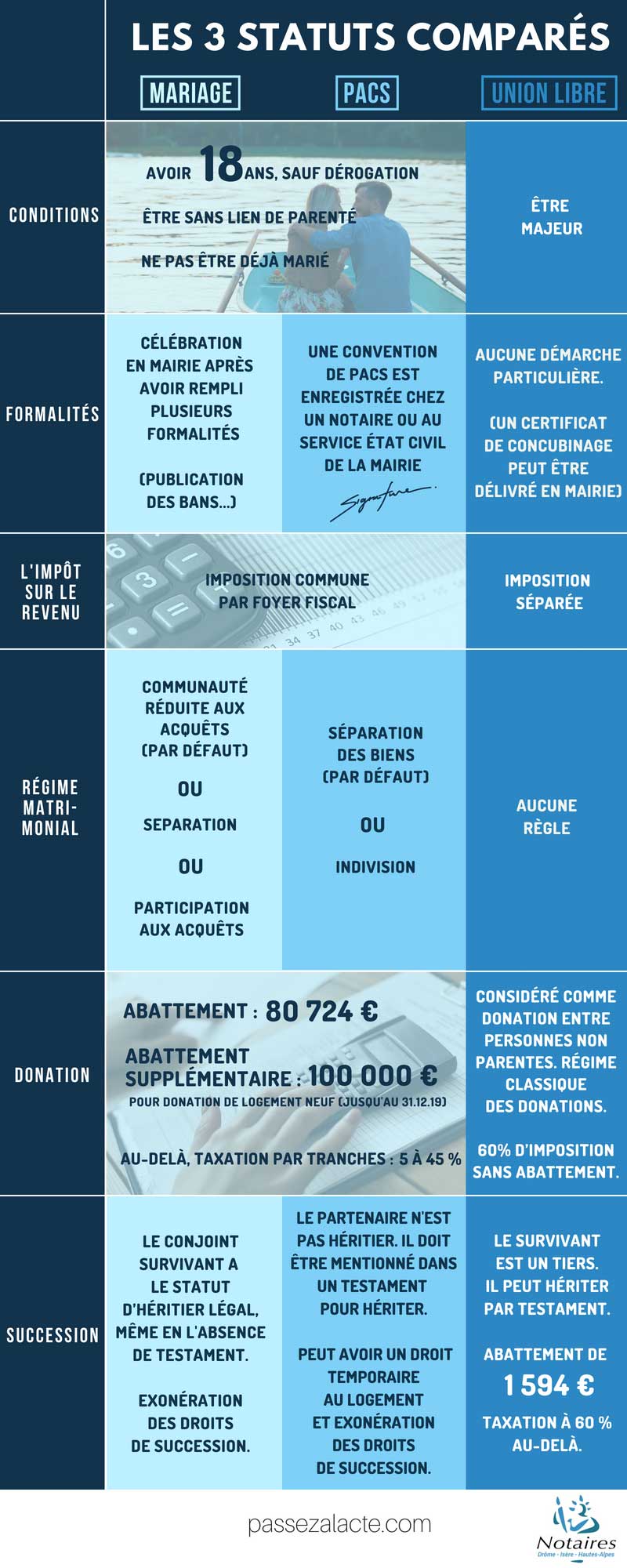

La comparaison entre les couples concubins et les partenaires pacsés au regard des conséquences tant civiles que fiscales, rend indispensable l’intervention du notaire afin de d’anticiper et choisir au mieux, le régime sous lequel le couple souhaite se placer en toute connaissance de cause

Frédéric BRAUD, notaire

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos articles dans nos différentes rubriques et prenez-rendez-vous avec votre notaire pour lui poser toutes vos questions et avoir la réponse appropriée à votre situation.

Pour trouver les coordonnées d’un notaire proche de chez vous, nous vous invitons à consulter l’annuaire des notaires Drôme Isère Hautes-Alpes