Depuis le 26 février 2016, une nouvelle mesure judiciaire, « l’habilitation familiale », permet de représenter un proche vulnérable sans avoir à passer par une mesure de tutelle ou curatelle.

1 – Quel est l’OBJECTIF de l’habilitation familiale ?

Celui de permettre aux familles, capables de pourvoir seules aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la curatelle ou la tutelle.

Une fois l’habilitation familiale prononcée par le juge, le but est de ne plus faire intervenir le juge des tutelles, sauf difficulté particulière : une place prépondérante est ainsi donnée à la famille dans la représentation d’un de ses membres.

2 – QUI peut être concerné par l’habilitation familiale ?

Les familles dans lesquelles est présente une personne vulnérable majeure (personne affaiblie par l’âge, touchée par la maladie, ou atteinte d’un handicap) hors d’état de manifester sa volonté.

Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun (procuration) ou par un mandat de protection future.

3 – A QUELLE FAMILLE s’adresse l’habilitation familiale ?

Compte tenu du fait, qu’une fois l’habilitation familiale prononcée, la personne habilitée exercera sa fonction sans contrôle particulier du juge, cette mesure nécessite un consensus familial. Une bonne entente et une confiance entière vis-à-vis de la personne habilitée doit préexister.

4 – QUELLE PERSONNE peut être habilitée ?

Seuls les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que le partenaire de Pacs ou le concubin peut bénéficier de ce nouveau dispositif.

Une ou plusieurs personnes peuvent être habilitées par le juge.

Pourquoi le conjoint ne figure pas sur cette liste ?

Le conjoint bénéficie déjà d’une disposition similaire : conformément à l’article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

5 – COMMENT mettre en place une demande d’habilitation familiale ?

La demande doit être présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle du majeur vulnérable, par une des personnes pouvant être habilitées. La requête est adressée au greffe du tribunal d’instance.

Cette requête doit comprendre à peine d’irrecevabilité :

- les nom, prénoms et adresse du majeur vulnérable,

- l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure,

- l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur (il s’agit des personnes susceptibles d’être habilitées),

- le nom du médecin traitant du majeur concerné,

- dans la mesure du possible, les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

Cette requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (selon lequel la personne est hors d’état de manifester sa volonté) établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, impliquant que la mesure est nécessaire.

Un modèle de requête et un formulaire sont disponibles sur le site : «service-public.fr »

6 – SUR QUELS CRITERES le juge va-t-il prendre sa décision ?

Outre, le fait que la personne à protéger doit être hors d’état de manifester sa volonté, le juge va également vérifier l’adhésion, ou à défaut, l’absence d’opposition des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne (ou qui manifestent de l’intérêt à son égard), et dont il a connaissance au moment où il prend sa décision. Il détient ici, un pouvoir d’appréciation quant aux personnes susceptibles de s’y opposer.

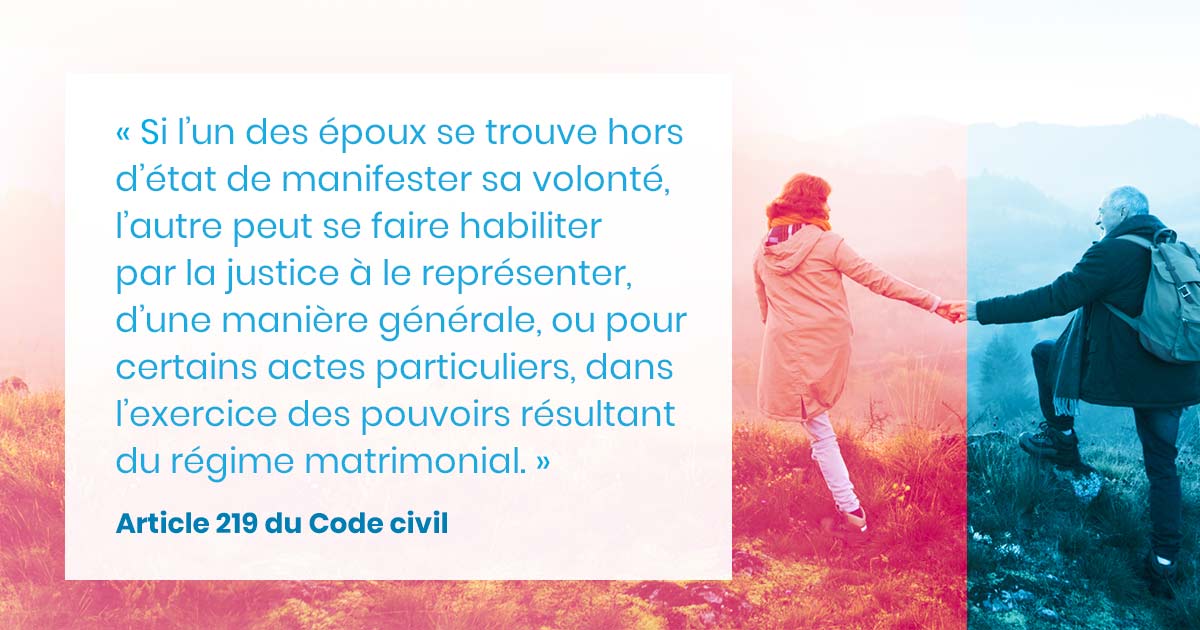

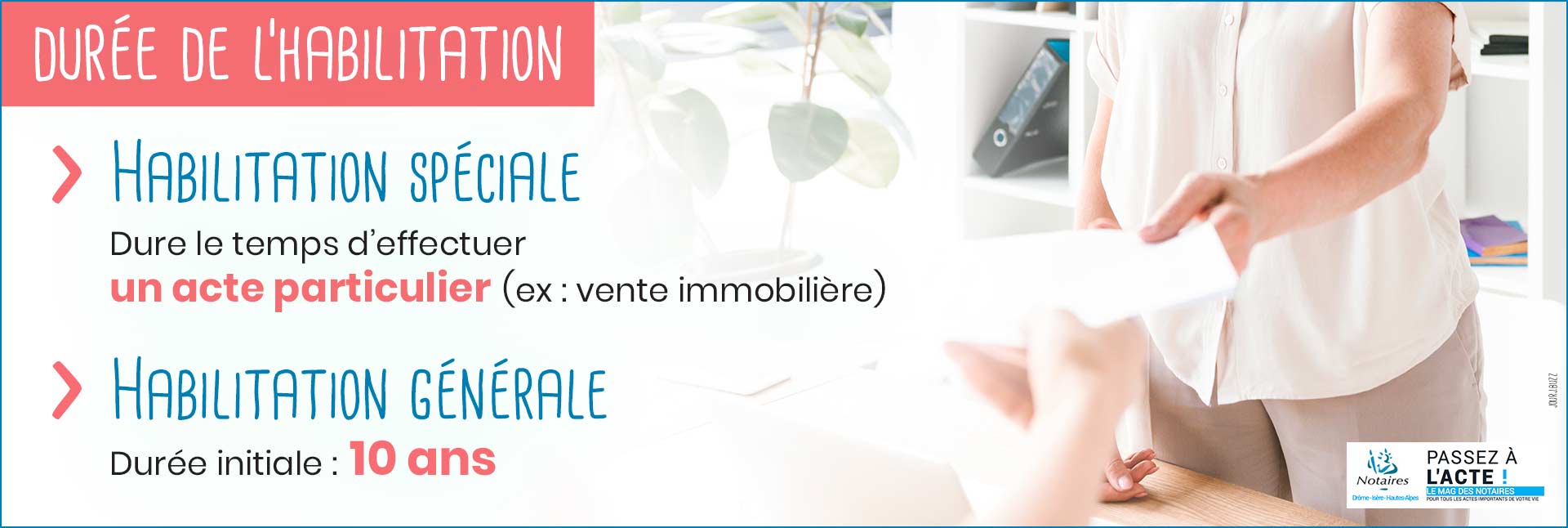

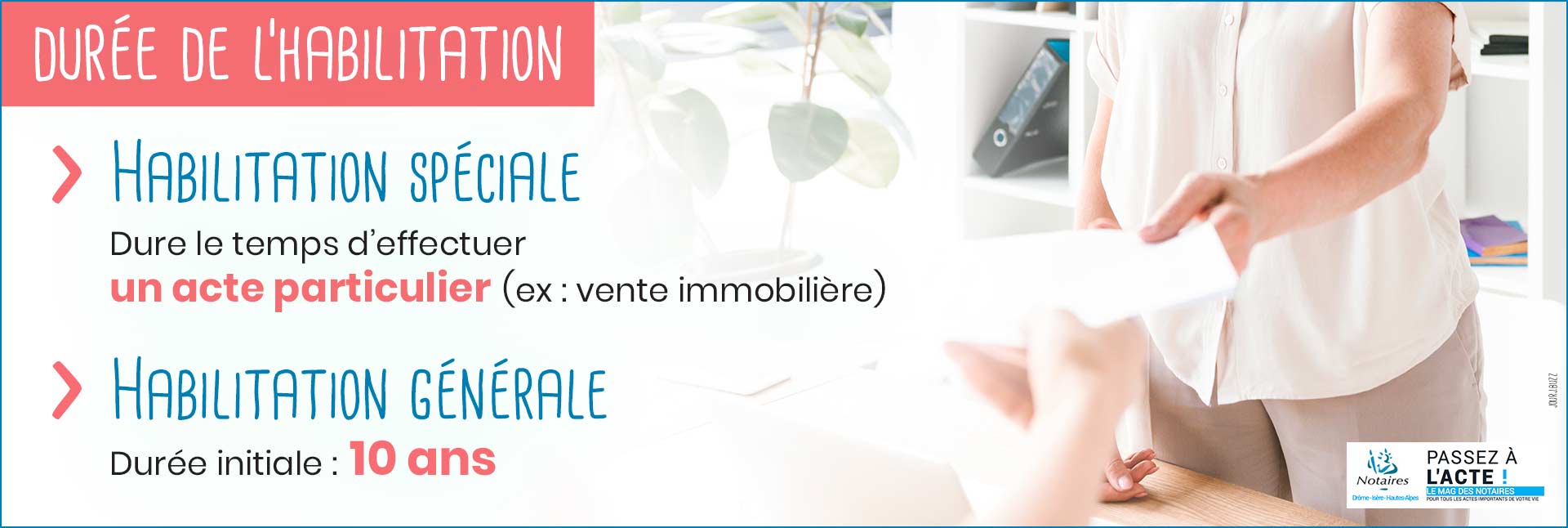

Une large place à la famille de la personne vulnérable est donnée dans la mise en place de cette mesure. Le juge va statuer sur l’étendue de la mesure en décidant d’une habilitation spéciale pour un acte particulier ou d’une habilitation générale, dont la durée initiale est de dix ans.

7 – QUELLE EST L’ETENDUE des pouvoirs de la personne habilitée ?

Le régime de l’habilitation familiale vise à mettre en place une mesure de représentation afin que la personne habilitée agisse au nom et pour le compte de la personne protégée, afin de sauvegarder ses intérêts.

Les pouvoirs de la personne habilitée vont dépendre du contenu de l’habilitation qui peut être spécial à un acte déterminé (vente d’un bien par exemple) ou générale (ainsi la personne habilitée peut accomplir l’ensemble des actes portant sur les biens et la personne du majeur). Cette habilitation peut porter sur les biens de la personne vulnérable ou sur sa protection personnelle.

8 – QUELLE PUBLICITE est donnée à la mise en place de l’habilitation familiale ?

La décision statuant sur une demande de délivrance d’une habilitation familiale est notifiée au majeur concerné, à ses proches et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation familiale à portée générale, font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance par le biais d’une inscription au répertoire civil. Ils sont opposables aux tiers deux mois après cette inscription.

En revanche, l’habilitation familiale spéciale à un acte ne fait pas l’objet de cette publicité.

9 – QUEL RECOURS en cas de difficultés ?

D’une part, si la personne habilitée outrepasse ses pouvoirs (en accomplissant un acte qui n’entre pas dans le champ de son habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge des tutelles) : l’acte est nul « de plein droit » : l’action en nullité peut être exercée dans le délai de 5 ans. Pendant ce délai, l’acte peut aussi être confirmé avec l’autorisation du juge.

D’autre part, les règles de responsabilité relative au mandat s’appliquent à l’habilitation familiale : la personne habilitée :

- doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas d’inexécution ;

- est responsable en cas de faute dans sa gestion,

- doit rendre compte de sa gestion.

Enfin, le juge des tutelles doit statuer sur les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’habilitation, à la demande d’un des proches de la personne protégée. Le juge peut à tout moment, modifier l’étendue de la mesure voire y mettre fin.

10 – Comment PREND FIN l’habilitation familiale ?

Hormis le cas de décès de la personne vulnérable, l’ordonnance prévoit quatre causes de cessation de l’habilitation familiale :

- Le placement du majeur sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.

- Un jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge des Tutelles, si les causes ayant justifié l’habilitation familiale ont disparu.

- L’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

- L’absence de renouvellement de la mesure à l’expiration de la durée fixée par le juge.

Après un peu plus d’un an d’existence, la mesure commence à être connue et sollicitée. Il faut cependant attendre encore un peu pour pouvoir avoir du recul sur son utilisation concrète.

Gabriel NALLET, notaire